【LIFE PICNIC】Vol.10「ききあう、わきあう」イベントレポート

LIFE PICNIC vol.10が、2025年9月19日(金)の夜に開催されました。

2023年から始まった連続企画もおかげさまで10回目を迎えることができました。

「人生」という少しとっつきにくいテーマをもっとカジュアルに。「ピクニック」をするように探検できたら…そんな思いから始まったLIFE PICNIC。

美味しいものを片手にゲストのエピソードを聞いたり、ピクニック仲間と対話したり。

私たちの周りにある当たり前をほぐしながら、その奥にある「自分の言葉」を見つける時間です。

今回は最近リニューアルしたBONCHIの4階TENで初開催!

どんな場になるかな?運営メンバーもドキドキとちょっとそわそわ。

続々と参加者であるピクニック仲間たちが集まってきます。

靴を脱いでくつろぎながらokageさんのサンドウィッチをむしゃむしゃ

軽やかな音楽とリラックスな空間が独特の空気感をつくりだしています。

何か新しいことが起こりそうな予感。そんな中、ゆるやかにピクニックが始まります。

ごあいさつ・導入

本編に入る前に、、、

運営の金さんからごあいさつ。

金さん

「みなさんのおかげで10回目を迎えることが出来ました。本当にありがとうございます!先ずはお知らせです。なんとこの中に全10回に参加された皆勤賞の方がいらっしゃいます。」

会場がざわつきます。

金さん

「永原さんです。」

ここで10回連続参加という快挙を成し遂げた永原さんから一言。

永原さん

「いつのまにか毎回参加してしまっていたという感じです…実用的な話がテーマなイベントはよくあると思うんですけど、こんな感じで人生について考えられるイベントってなかなかないと思って…今後も参加していきたいです!」

金さん

「さらにもう一つ紹介させてください。本日開催10回目を記念して…LIFE PICNICオリジナルステッカーをささやかなプレゼントとしてご用意しました!」

(拍手)

金さん

「そしてなんと…二色展開です!!!」

(歓声🗣️)

これからもLIFE PICNICに参加された方たちが、対話を通して多様な価値観に触れたり、自身のモヤモヤと向き合ったり。人生で新しい一歩を踏み出すきっかけになればと思っています。

テーマ紹介・ゲスト紹介

第10回目となるこの日のテーマは「ききあう、わきあう」。

永井玲衣さんをゲストにお迎えし、身近にあったけどみえていなかった声に耳をかたむける。お互いがお互いをききあうことでわき出してくる何かと出会う時間にしていきます。

全国各地に自らの足で出向き、人々とききあい、考えあう場をつくる永井さん。

永井さん

「この前は東京から福島の約3時間15分、特急列車の中で対話の場を企画しました。学校や企業だけではなく、古着屋さんやフェス会場、路上などでもやっています。」

早速、奇想天外な発想に驚かされます。対話はいつでもどこでも誰でもできるものなんですね。

永井さん

「先日とある小学校に行ってきました。そこで『生きるとは?』ということについて話していました。すると教育委員会の方が来て…子どもたちと一緒になって巻き込んだんです。かなり抵抗されましたけどね₍笑₎ でも『生きるとは何か?』という問いの前ではみんな平等なんです。立場なんて関係ない。みんな分からないから一緒に考える。そんな場だったように思います。」

現場でのエピソードを楽しそうに、そして臨場感を持って話す永井さん。活動をはじめて10年以上。そもそもこのような活動を始めたきっかけは何だったのでしょうか。

永井さんの原点についてのお話からパネルトークが展開されていきます。

パネルトーク

「きく」が不足している社会

もともと話すことが大嫌いだったという永井さん。「話す」から「きく」に視点を変えたきっかけがあったといいます。

永井さん

「ある被災地活動をしていた際に、『話をきいてくれてよかった』『きいてくれてありがとう』という言葉をかけてもらいました。純粋に、感謝されてうれしい気持ちとこんなにも”きいてくれない社会”ってなんなんだろうというある種の切迫感を抱いたんです。」

しまださん

「たしかに。話す機会はあってもきいてもらうことって意外に少ないのかも。」

永井さん

「そうですね。きくということは話すことに比べてどうしても主体性の不在が強調されてしまう。受け身だから。でも受け身だっていいじゃないかって思います。」

現代社会は「きく」が不足している世の中にあるのでは?という気づきから「きく」の大切さをお話してきましたが、そもそも「きく、ききあう」ってどういうことなのでしょうか。

「きく、ききあう」って?

永井さん

「私は『対話』の言いかえが『ききあう』だと思っています。問いに落としこんでみんなで悩む。そうすることで『ききあう』ことが可能になる。対話はよく『話し合い』と言い換えられると思います。『話し合い』は答えにむかってやりとりするイメージがあると思います。でも『ききあう』ことは違います。同じ問いのもと一緒に悩むんです。」

しまださん

「なるほど…」

永井さん

「問いにおとしこむというのが肝です。例えば『自己肯定感が低くて悩んでいる』という相談をされたとします。こんな時『大丈夫?話聞くよ』という流れになることが多いと思います。でもそこで敢えて『自己肯定感ってなんだろうね』という問いに棚卸ししてみる。すると、『聞いてもらう』『聞いてあげる』の立場がなくなります。一緒に悩む人になれる。」

しまださん

「相談をしに行く、という時点で自分はサポートを受ける人なのだという存在が突きつけられてしまう。それに抵抗感を抱く人は多いと思います。でも『問い』という分からなさのもとで一緒に悩めたら気軽に言葉にできるかもしれませんね。」

ただ「きく」のではなく問いの形にしてみんなで悩むことで、「ききあう=対話する」ことができるようになるという気づきがありました。

このようにききあうことを実践する永井さん。「問い」をつくるうえでなにか気を付けていることはあるのでしょうか。

手のひらサイズの問い

永井さん

「はじめから難しい問いや大きな問いを考える必要はないんです。『手のひらサイズの問い』であることを大事にしています。あるハローワークの職員の方に向けた対話の場を設けた時のことです…たくさんの問いが出た中で『人は本当に働きたいのだろうか』という素朴な問いがその場にあがりました。いつもは”働く”をサポートする立場の方からこのような問いが生まれたんです…ちょっとしたモヤモヤや心の中の揺らぎ。その繊細な心の動きを言葉にしていってほしいと思っています。」

しまださん

「はじめは悩みでしかなかったものでも、手のひらサイズの問いに変換したら、その悩みとも仲良くなれる気がしますね。」

ここからは事前に寄せられた参加者の方の質問をもとに深ぼっていきます。

質疑応答の時間

著書『世界の適切な保存』をはじめ、人々との対話を通して受け取った言葉を”保存”する、その手段として本の執筆をおこなう永井さん。その中でよく出てくる「問いを育てる」という表現について。対話の中で問いが次から次へと変わっていくことを指すそうですが、その意味や可能性をどのように考えているのでしょうか。

問いを問いとして育てることの意味や可能性

永井さん

「対話をしていると、誰も予期せぬ問いが生まれていきます。最初は取るに足らないと思っていた問いも、育てていくと広くて美しい場所に出てくることがあります。みえていなかったものがくっきりとするイメージです。」

答えを見つけるのではなく、問いとして育てていく意味はそこにあったけど気づけなかった。きづけなかった景色をみることなのかもしれませんね。

永井さん

「あとは、問いに落としこむことで、語るはずもなかったことが語れちゃうこともあるんです。」

問いの持つ可能性について、実際に被災地で開いた対話の場での出来事を交えたお話が…

永井さん

「何気ないきっかけから『ぬいぐるみってなんで可愛いんだろう』という問いがうまれ、みんなでききあったんです。そしたらふとある女性が被災した家に置いてきたぬいぐるみについて話し出したんです。それから当時のことがぽろぽろと…」

しまださん

「なるほど…『問い』の形にしてみんなで悩むことで本人も予期せぬ形で語れちゃうこともあるんですね。」

永井さん

「『本音で話そう!』とよく言われるけど一番大事にしていることが、最も語ることが難しいことだと思うんです。そんな時に『問い』が語れちゃうを可能にするんです。」

分からなさのもとで平等な他者と一緒になって問いを育てられること。それ自体が豊かで楽しいことだと話す永井さんの姿が印象的でした。

トーク中、永井さんがしきりに言っていた「現場に教えられた」という言葉。「ききあうことにどう向き合うべきなのか」についても現場で様々な人と関わる中で気づかされたのだそう。

永井さん

「対話は何を言葉にしたか、というコンテンツの中身₎だけに着目するものではありません。その人がどう表現するのかも大切な要素です。言葉にならない表情やしぐさ、つぶやき、沈黙すらも、すべてその人の表現。」

しまださん

「言葉にならない、というそれ自体に何かが存在しているというイメージですか?」

永井さん

「そうです。何か受け取れるものがあるはずです。だからこそ、『きく』とは『まつ』ことです。そして『信じる』こと。」

きく=まつ=信じる。これこそが「ききあう」ための永井さんのスタンス。言葉にならないものが豊かにきこえてくる所以なのかもしれません。みんな何か感じている。その「わきだす」何かにゆっくりと耳を傾ける。その姿勢を大切にしていきたいと感じました。

どんな時に、発想が思い浮かびますか?

永井さん

「基本的に書くことがないことはないんです。私の場合は日々の対話をもとにして文章をかいているので。対話の中できいてしまったこと、受け取った言葉。それを忘れてはいけない、なかったことにしてはいけない、というある種の使命感から文章を書いています。」

しまださん

「まずは観察することから始まるんじゃないかな…」

永井さん

「そうですね。例えばいまここで『一番忘れてしまいそうなもの』はなんでしょうか。」

あたりを見渡します。

永井さん

「こんな視点で場を観察してみたらいいのでは? 言うなれば忘れやすい不要不急のものが、保存されないという意味では一番緊急性が高いんです。」

そこにあったけれど見落とされていた、聞かれていなかった声に耳を傾ける。その原動力は自分の弱さだと永井さんは言います。

永井さん

「こんな言葉があるのにみんなに聞かれていないなんて!とガーンってなるんです。話をきいちゃったら巻き込まれちゃう。そしてまた現地に行かなくてはいけないという気持ちになります」

叶えたいこと、大きな目標

永井さん

「軽率に対話の場が増えることかな。バス停の数ほど対話の場があればいいのにって思います。」

しまださん

「まさにバス停ってきいちゃう場じゃないですか?見ず知らずのおばあちゃんが身の上話をはじめちゃう。そして私も耳をかたむけちゃう。」

永井さん

「そうですね。ふと知らない人にでも自然と大事な話ができちゃう場が広がっていってほしいですね。」

ここからは「ききあう、わきあう時間」です。

ミニワーク 「対話と言葉のワーク」

♪ザーザーザー

雨音が聞こえてきます。

目をつぶって過去の記憶を呼び起こしたり、静寂の中、今ここに響く雨音に集中したり…

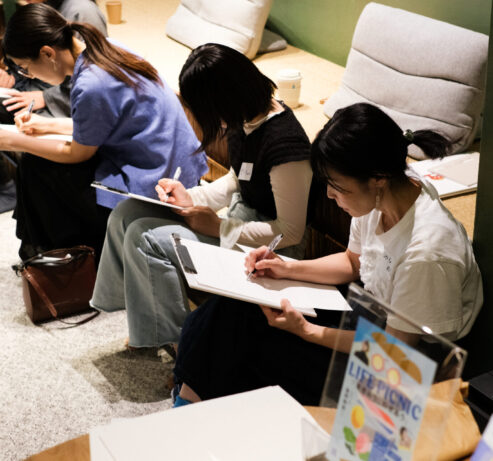

「それでは…」と、しまださんの掛け声で7分間のききあう時間が始まりました。

あの日の思い出を生き生きと話したり、長い沈黙の後、ふと「雨音ってなんだろう」とつぶやいたり各々の形でききあう時間が流れます。

しまださん

「つづいてはわきあう時間です。相手の話を聞いて感じたことをシンプルに書いてみてください。」

きいてしまった言葉を私だったらどう保存する?相手の言葉にどんな言葉をみつけた?

受け取った言葉からわきだしてくる何かを拾い上げ、自分の言葉として表現する時間です。

参加者の皆さんの顔に真剣な表情が浮かびます。

わきあがったこの感覚を残したい、伝えたい!この純粋な願いから言葉が生み出されていく気がします。

しまださん

「もしよかったら、みなさんのわきあった言葉を共有してくれませんか?」

参加者の方の素敵な詩を一部紹介します。

「三十年前に傘を貸してくれたおばさんにあって私にないもの。

集中力、優しさ、時間。

おばさんになくて私にあるもの。

負債、負い目、使命、覚悟。

傘さえあればできるはずの傘を貸すこと。

本当に必要なものってなんだろう。」

相手の言葉をききあい、そこからわき出してくる何かに気がつく。その何かをもう一度ききあう。そんな豊かな時間を体感できたのではないでしょうか。

編集後記

みなさんはどんな時に「わきあったな〜」と感じますか。とはいっても、「わきあう」は本テーマを話し合う中で使うようになった言葉。だから厳密な定義があるわけではありません。改めて考えてみると、私たちは普段から「わきあう」ことをしているように思うのです。例えば、本を読んである言葉がずっと心に残っているということってありますよね。実はその言葉は、自分の中にあったけれど言葉になっていなかった、あるいは気づいていなかった言葉なのではないでしょうか。

そんな言葉たちが、ふとした瞬間にわき出てくる。人に話すでもいいし、ノートに書き出すでもいい。そこでまた新しい何かに気がつく。これがまさに「わきあう」ことのように私は思います。今回は「ききあう、わきあう」がテーマでした。ききあう中でわき出た言葉、それぞれの形でわき出た言葉をさらにききあう。わきあうことを通じて人と人とがつながれる。そんな豊かな感覚を「わきあう」という言葉が教えてくれた気がします。

(文:BONCHIスタッフ 清結菜)