【LIFE PICNIC】Vol.9 「自分をつくる言葉」イベントレポート

LIFE PICNIC vol.9が、2025年6月13日(金)の夜に開催されました。

そもそもLIFE PICNICって??

様々な意味を持つ『LIFE』。生命、暮らし、人生。とっつきにくいテーマかもしれないけれど、誰にも共通でひとしくつながれるテーマ。LIFE PICNICは、そんな『LIFE』を探検するピクニック。おいしいものを片手に、ゲストのエピソードを聞いたり、ピクニック仲間と対話したり。私たちの周りにある当たり前をほぐしながら、その奥にある「自分の言葉」を見つける時間です。

今回は、情報・メディア・言葉の領域を専門とする情報学研究者のドミニク・チェンさんをゲストにお迎えし、『自分をつくる言葉』をテーマに開催。

今回もお馴染み、okageさんのサンドウィッチを食べながらピクニックが始まります。

まずは運営の金さんから。

金さん

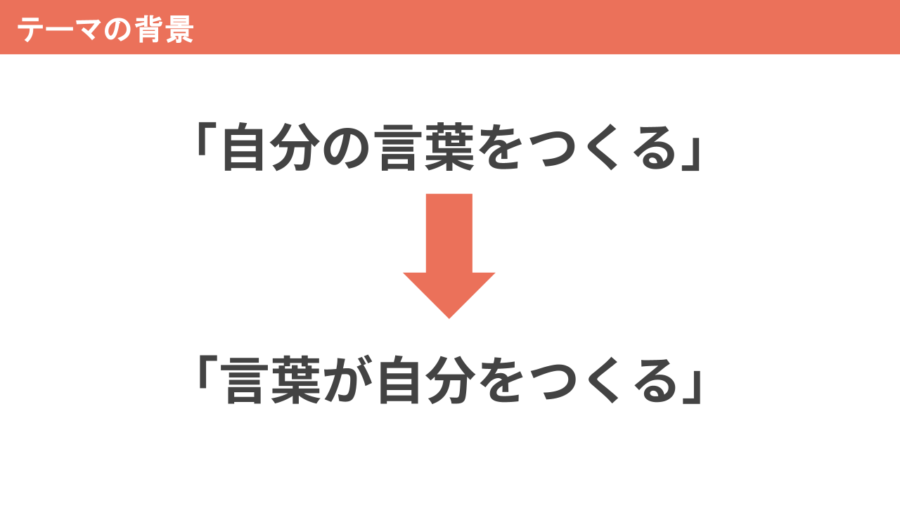

「『自分の言葉で話してください』とよく言われますが、自分の言葉ってなんでしょう?人からもらった言葉が自分を作っているのでは?と思ったんです」

今回のテーマは、そんな金さんの素朴な疑問から生まれたそうです。

金さん

「そこで今回は言葉を用いて自分をつくっていく方法をゲストの方のお話を踏まえてみんなで見つけていけたらいいなと思います」

早速ドミニク・チェンさんの自己紹介、活動紹介から始まります。執筆活動、能のお稽古、ロボット開発、文学フリーマーケットなど興味深いお話がたくさん。その中でも特に今回のテーマに近い、「ジャーナリング」と「スロールッキング」について。

ジャーナリング

研究者でもあるチェンさんが一年前から研究のために始めたというジャーナリング。

チェンさん

「何があったかという事実だけではなく、その時どう感じたか、考えたかを書いていくんです。いわゆる自分証拠を記録していきます。そしてそれを振り返って分析していきます」

しまださん

「なるほど!自分を他人事化するイメージですね」

チェンさん

「そうですね。自分を一歩後ろから眺めてみると様々な気づきがあります。振り返るという点がポイントです。古いものからいくつもの新しい気づきが生まれるところが興味深いです」

しまださん

「振り返るたびに発見がある。自分の生み出した言葉から何周も学びが得られるんですね」

スロールッキング

大学教授でもあるチェンさんが学生と一緒に体験したという「スロールッキング」。作品の鑑賞の仕方の一つで、まず言葉を全て忘れて体で作品に向き合います。様々な事を「スロー」にしてみることで多くの気づきがあるそうです。

チェンさん

「普段出てこない言葉や忘れていた感覚が自分のメモ帳に出てくるようになります。体の感じ方が変わると、紡ぎ出す言葉が変わる。感じ方が考え方を変えるのだと実感した体験でしたね」

しまださん

「環境や性格を変えるのは難しいけれど、時間を変えることは身近にできるかもしれませんね」

本題に移っていきます。

すると、何やら楽しい音楽が聞こえてきました♪

ここからは、自分をつくる言葉についてぬか漬けメタファーを用いてお話しします。

LIFE PICNIC30分クッキング

しまださん

「LIFE PICNIC 30分クッキング〜🍳、今回のお料理は、『自分をつくる言葉のぬか漬け』です。早速ですが、自分をつくる言葉という材料、これはなんでしょうか?」

チェンさん

「実はこれは毎日みなさん作っています。話したり、書いたり、読んだり、聞いたり、そこで生成される言葉は全部『自分をつくる言葉』です。そしてその言葉にどう気づくかが大切なポイントです」

しまださん

「どう気づくか、という点が『ぬか漬ける』ことに関係するのでしょうか?」

チェンさん

「そうです!まず第一に、作った言葉を留めておかなければいけません。そこで先ほど話したジャーナリングのように、記録をします。そして少し経ってから振り返る。すると、ぬか漬けられた言葉が味を変えて取り出されるのです。つまり、新しい気づきが得られる」

しまださん

「ところでチェンさんが数ある言葉の中で特に『大切にしている言葉』はありますか?」

チェンさん

「10代の頃に出会った『雄々と急げ』という言葉ですね」

しまださん

「いい言葉ですね!私もぬか漬けてみたいです!」

チェンさん

「ぜひぜひ!言葉ってお裾分けできるところも良いところですね」

しまださん

「続いてはぬか漬けを作るのに重要なぬか床選びについて。何か気をつけることはありますか?」

チェンさん

「ぬか漬けは、漬ける器によって微生物の挙動が変わります。だからもちろん風味も変わる。それと同じで、言葉を記録する際にPCかスマホかメモ帳かによっても書き出される言葉が違ってきます。これは、言語についても言えます。日本語、英語、フランス語、喋る言語によって出てくる言葉が変わるのです」

しまださん

「とても興味深いですね。ぬか漬ける過程でも何かポイントがあるのでしょうか」

チェンさん

「ぬか漬けは、菌が重要な役割を果たしています。ですから、『自分の言葉』に対して自分自身が菌になってみましょう。ぬか漬けた言葉に取り付いて自分で新しい意味を代謝していく。言葉を振り返り、新しい意味を見出し、価値を付与するということです。意味を生成するためには、取り付いて、代謝するという癖を日頃からつけておくことが必要です。あとは、風通しをよくするという点も重要です。ぬか漬けは毎日かき混ぜないと腐敗してしまいます。それと同じで、私たちも特定の言葉だけで考えていたら永遠と同じ思考を繰り返してしまいますよね。だから定期的に本を読んだり、人と話して新鮮な言葉を取り入れていきましょう」

しまださん

「他人の手が入ることで新しい菌が加わって思いがけないうま味が生まれることもあるのかも!」

今ある「自分の言葉」に新たな風を通す。それを受け取れる余白も必要かもしれませんね。

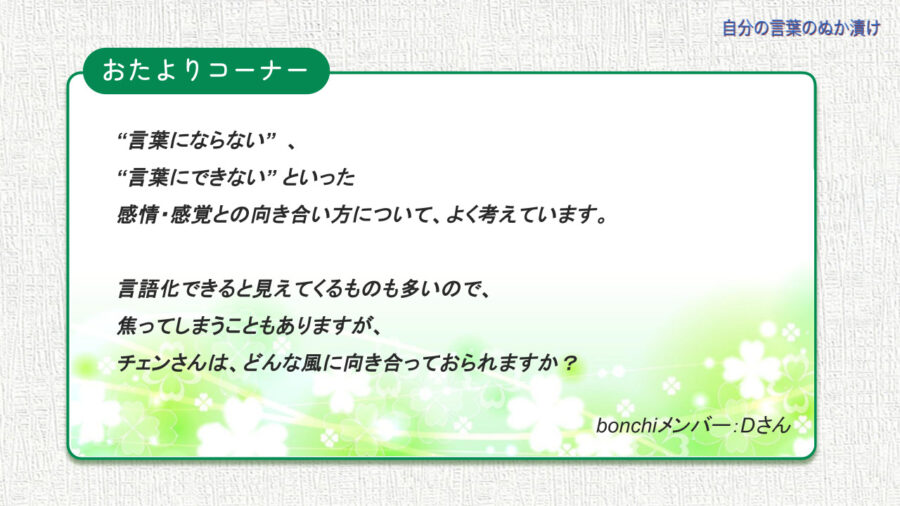

お便りのコーナー

ここからは、事前に寄せられていた質問に答えていくコーナー

チェンさん

「書くことばと話すことばにギャップがあるということに気づいて、それをどう生かすかを考えるのが大事だと思いますね。逆に共通点でいうと、refrection in action(行為中の反省)という考え方があります」

refrection in action??? 質問から発展してとても興味深いお話が引き出されました!

refrection in action(行為中の反省)

チェンさん

「私たちは書く時も話す時も、その行為毎に1秒単位でrefrection(反省)しているんです。例えば、、、」

と言ってしまださんの似顔絵を描き始めたチェンさん。

チェンさん

「こうやって描きながら、この線は似ているな、この線は似ていないなと反省をしています。描き終わってから反省するだけではなく、行為中にも反省をしているんです」

しまださん

「たしかに!話している時も、『あ!今声色が変わった、早口になった、思ってもいないこと言った』と無意識に反省しているのかも」

チェンさん

「言葉を書く時、特に紙に書くときはそれが顕著です。どのように自分が言葉を形作っているかが目に見えて分かる。書いている線と体とのインタラクションが近い」

例えば、日記を書いた後に感じる爽快感は、言葉を書くという行為中に自然と反省が行われて頭の中が整理されるからなのかもしれませんね。

チェンさん

「この考え方を知ってから、書くことも話すこともより一層面白くなりました。心が軽くなった気がします。どんなくだらないおしゃべりでも落書きでも意味がある。どんな形であろうと出力することで確実に自分に返ってくるものがある。そしてそれらは何らかの微細な変化を生む」

どんな些細なことでも意味を生成できる。出力することで自然とrefrection in actionが行われて、何らかの形で自分に返ってくる。そう思ったら、うまく言葉にならなくてもいい、言語化へのハードルが低くなるような気がします。

続いてのお便りも言語化について。

チェンさん

「言葉を信じすぎない。言葉で全て表せると思わないことですね。言葉は自分を表現したり、物事を考える上で大事な道具だけれど万能ではないんです。言葉にできない感情というものは確実にあります。言葉にできないことに対して自分を責める必要はないと思います」

チェンさんへの質問コーナー

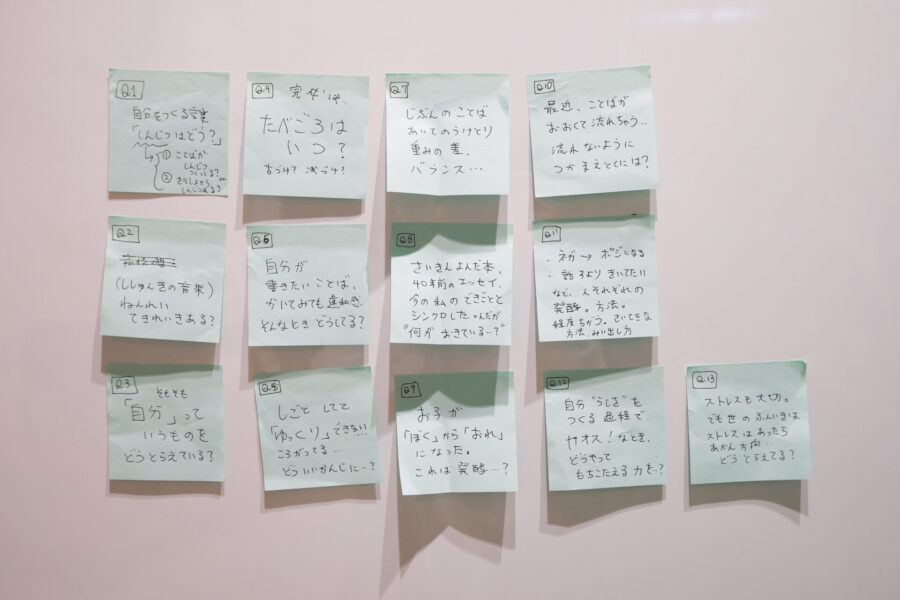

ここからは3人1組になって対話を通してチェンさんへの質問を考えていく時間。

お互いが菌になって取り付いて、眠っていた言葉に意味を生成していきます。参加者の皆さんの「気になる!」が飛び交い、会場が盛り上がります。

このような問いが生まれました!!

この中からいくつか取り上げ、チェンさんに答えてもらいました。

Q.真実という言葉をどう捉えている?

A.真実は人それぞれだと考えます。そこが事実とは異なる点です。普遍的な真実はない。全員が違う真実を持っているという認識が広がれば世界はもっと良くなると思います

Q.ストレスに対してどう考えている?

A.ストレス、モヤモヤなどのネガティブな感情は宝の山だと考えています。発酵の話に例えてみても、ネガティブな感情から見出されるものはたくさんあります。その時は悪いと思っていたことも後から考えたら意味があったなと気づくことも多いはずです。その意味で良い・悪いの判断は曖昧なものなのです。

Q.カオスな状況に対する耐性は?

A.僕はカオスを楽しむタイプです。というのも、自分で自分を分類するのが嫌なんです。ぬか漬けの話で言えば、ずっと発酵もしていられないし、ずっと腐敗もしていられない。その両方を反復運動できたらカオスも楽しめると思います。

Q.そもそも『自分』をどう捉えている?

A.自分というものは集合体です。その構成要素を一つ一つ見てみると自分じゃないものが自分を構成しています。そして自分というものは常に変化しているという点が重要です。『自分はこうだ』と決めつけるのではなく常に変化している、その動きを観察してみるというのも面白いと思います。

最後に

チェンさん

「発酵させていく上で重要なのは、大切な言葉を『問いの形に変換する』ことです。問いの形にすることでアンテナがたちます。すると自然と情報が呼び寄せられるんです」

みなさん一人一人の中にある「自分の言葉」が発酵され、新たな気づきが得られる。そんな時間になったのではないでしょうか。

編集後記

ぬか漬ける器、環境、菌、発酵など、様々な「ぬか漬けメタファー」が紹介されていて、楽しく想像を膨らませることができました。LIFE PICNIC30分クッキングで紹介されていたレシピを持ち帰り、早速明日から『自分をつくる言葉のぬか漬け』を作ってみようと思います♪

(BONCHIスタッフ 清結菜)